本文转自:人民日报中央厨房-思聊工作室上海股票配资平台

李祉瑶

睡前聊一会儿,梦中有世界。听众朋友们,晚上好。

近日,有媒体面向高校大学生群体发起问卷调查,结果显示近九成受访者认为高校有必要开设生活类常识课程,超八成受访者表示愿意选修相关课程。有人可能会表示疑惑:都上大学了,生活常识还要专门开个课来教?为什么要让这些事占用高校宝贵的教学资源?今天,我们就来聊聊这件事。

事实上,无论是在校生还是毕业生,不少人都在生活的“骨感”里发现各种难题:租个房子,照骗房、二房东转租、无故扣押金等陷阱防不胜防;去找实习、应聘工作,不熟悉劳动法、不会算薪资结构,面对合同里的关键条款一头雾水;遇到食品安全的大事、人际关系等身边事,不知该怎样维护自己的合法权益,常常选择妥协吃亏……和课堂上答题考试不一样,生活中的难题往往没有简单直观的解。从象牙塔步入社会的过程一路跌跌撞撞,看似寻常琐碎的常识,却成为了许多人的绊脚石。

获取生活常识,其实有许多方式。社交媒体平台上,各类信息与案例经验五花八门,遇事不决,先点开搜一搜,不失为一种有效方式;又或者咨询有经验的家长、老师或朋友,相似的经历总有些参考价值。尽管如此,也不是总能“药到病除”,有时候零散的信息很难拼凑出完整的答案,过来人的经验也会因为时代的变迁而显得有些“刻舟求剑”。

正因如此,比起在实践中踩坑来“被社会上一课”,许多人希望能够做足准备、潜心修炼,把技能树点满再仗剑走天涯。从这个角度来说,生活常识和学术知识一样,都得经过全面、科学、系统的学习,自然也可以嵌入高校课程体系当中。学生有需求,学校有平台和资源,开设生活常识课自然顺理成章。

其实,很长时间里,关于“五谷不分”“四体不勤”的应试教育受到诟病。其中一个很重要的方面,就是生活技能的缺失。如今,从劳动课的重视,到体育课的强调,再到“课间一刻钟”的改变,体现出的不仅是填补空白的诉求,更是对教育本质的回归。好的教育,不仅要教会知识,还要传授本领、塑造人格、健全身心,一样也不能少。

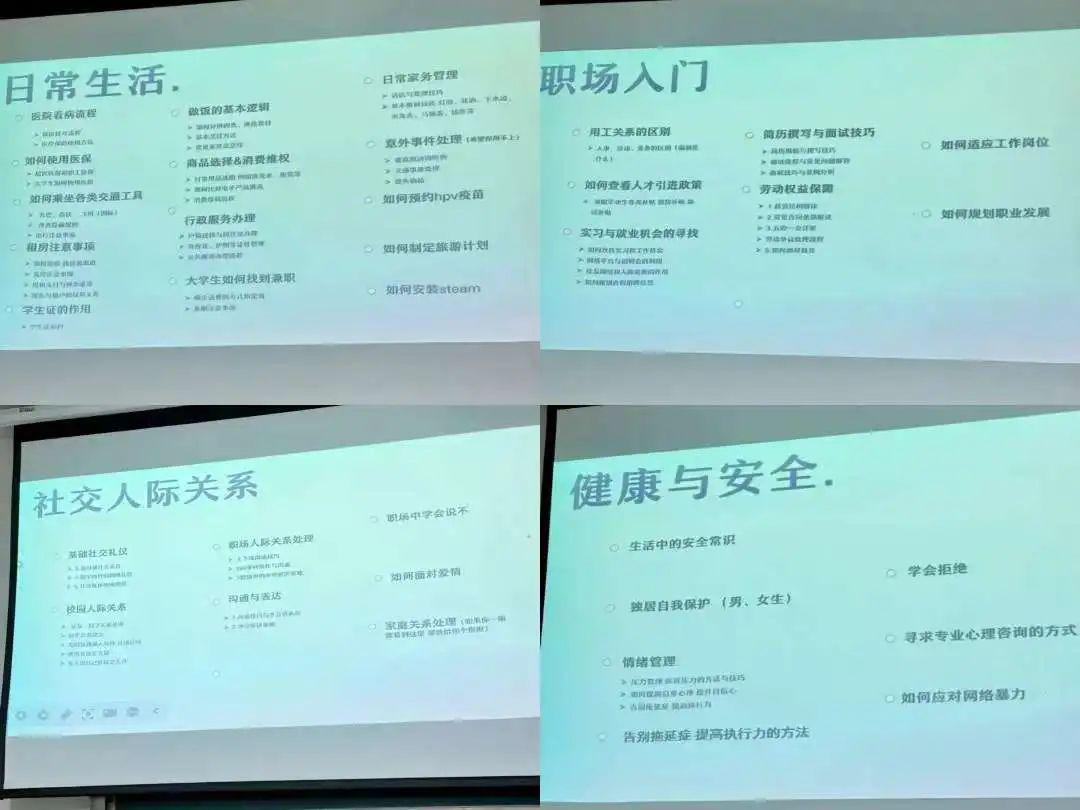

当然,开设生活常识课,不能创造出又一门“水课”。我们此前也聊过大学水课的话题,这是资源的浪费,也是时间的虚度,更是师生的共输。倘若内容零散,蜻蜓点水草草了事;师资不足,缺少懂行的业内人士;模式僵化,对着PPT空谈理论,这样的课程明显南辕北辙、不开也罢。

反观在某高校备受欢迎的《大学生生活指南》公选课中,讲做饭时现场炖红烧肉、教政务办理时当场拨打热线探索流程,“沉浸式教学”“以案说法”等方式点燃了学生们的学习热情。这启示我们,真实的瞬间,往往才是生活常识课的灵魂;改纸上谈兵为“真刀真枪”,“水课”才能晒成“干货”。

在实验室灯火通明的另一侧,那些教学生办医保、签合同甚至煮饭等“充满烟火气”的课堂,同样闪耀着教育的光辉。广而言之,开不开生活常识课很重要,要不要掌握生活常识更关键。每一个人生阶段,都有各自生活的难题,也都需要我们亲力亲为去求得各种解。学习是一种态度,也是一种能力。活到老、学到老,因为生活就在这里,不在别处。

这正是:

初入社会两茫茫,屡屡踩坑心更慌。

莫道常识非学问,生活技能护远航。

大家晚安!

(文|李祉瑶)

财富牛配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。